A propósito de los 80 años del Premio Nobel, el lesbianismo de Mistral ha vuelto a ser objeto de polémica. No deja de ser desalentador que ad-portas de conmemorar 10 años del primer Día de la Visibilidad Lésbica –impulsado por la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio en memoria de Mónica Briones– tengamos que volver a defender la importancia de la visibilidad y de los referentes LGBTIQ+.

Resulta especialmente llamativa la hipocresía de los sectores supuestamente progresistas, que defienden la invisibilidad de una enorme arista de la vida y obra de nuestra Nobel argumentando que discutir sobre su intimidad es, en el mejor de los casos, irrelevante y en el peor de ellos, una ofensa.

¿Cuándo es válido contextualizar la obra de artistas en sus circunstancias vitales y cuándo no? ¿Cuál es aquella intimidad que puede ser objeto de debate público?

La discusión en torno al lesbianismo de Mistral parece evidenciar que la vida privada de una figura histórica tiene lugar en el espacio público sólo si está compuesta por narrativas que refuerzan los paradigmas de género. Mientras sean hombres bien machos, con esposas abnegadas –e invisibles–; o artistas bohemios con séquitos de amantes, sin tiempo para tareas pueriles, como ejercer la paternidad, entonces la dignidad de nuestros héroes estará a salvo. Del mismo modo, la intimidad de las mujeres será inseparable de su condición de madre y esposa y en caso contrario, habrá de revelar su naturaleza inestable, siempre vinculada al amor o desamor hacia algún varón.

Así, en la esfera personal de Mistral está permitido hablar de Yin-Yin como su hijo y de Romelio Ureta como el gran amor; mientras que Laura Rodig, Palma Guillén y Doris Dana serán su secretaria, su discípula y en cualquier caso sus “amigas entrañables”.

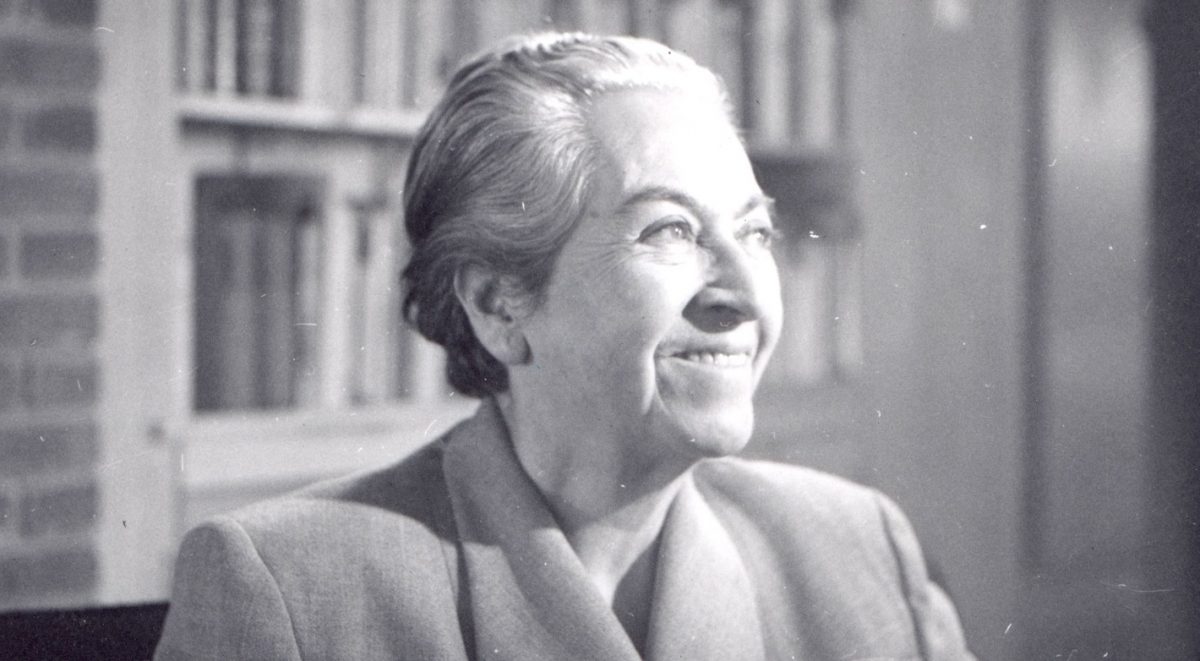

Gabriela Mistral vivió en el Chile de la primera mitad del siglo XX. Tuvo que enfrentar los estigmas y prejuicios de ser mujer en esferas absolutamente masculinas, cargó el peso de ser una mujer rural a la que difícilmente se le permitió acceder a los círculos de la elite criolla y su trabajo fue pobremente reconocido en su tiempo. Probablemente el ejemplo más gráfico de eso es que el Premio Nacional de Literatura llegó 6 años después del Nobel. En ese contexto, decir que ella no habló de su lesbianismo como argumento para invisibilizarlo hoy, no es sólo anacrónico, sino también hipócrita.

¿Por qué importa si Gabriela Mistral era lesbiana? ¿Cuál es la obsesión –como dicen– de nosotras, las lesbianas, por hablar de la orientación sexual de la gente? Lo que esconde esa acusación es que la universalidad es un privilegio. Vivir el mundo sin tener género, sin orientación sexual y sin raza, es algo permitido sólo para unos pocos. Todo el resto necesitamos referentes para poder imaginar ese futuro que nos es sistemáticamente negado, por lesbianas, por maricones, por travestis.

Desde esa pretendida neutralidad nos exigen que la dimensión sexual de Mistral sea irrelevante; como si la heterosexualidad no fuera el marco normativo que se nos impone con violencia desde la infancia, como si ser disidente fuera baladí. Permítanme que pregunte de vuelta: ¿quiénes están obsesionados con la sexualidad realmente?

Hace décadas las mujeres que nos antecedieron se encargaron de señalar que «lo personal es político», como forma de desmontar las anquilosadas estructuras patriarcales que insistían en que todo lo relativo a la esfera de lo privado simplemente era así; no había allí agencia, disputas, mandatos, no había política. Las feministas y disidentes bien sabemos que es precisamente en ese terreno que no importa, donde se despliega con mayor eficacia la violencia normalizadora.

Es tiempo de discutir la vida y obra de Mistral en toda su complejidad, considerando especialmente aquello que no importa, lo que se ha pretendido ocultar. Esa inmensa dimensión personal, de la que sabemos a cuentagotas, guarda una riqueza aún desconocida, que bien puede iluminar problemas vigentes del mundo que vivimos.

También es tiempo de que todos los sectores, especialmente aquellos que se ufanan de su progresismo, asuman que la figura más trascendente de la historia de nuestro país fue con todo, una mujer no heterosexual.

Por Yoselin Fernández Arce, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Columna publicada en Radio UChile 04/04/2025